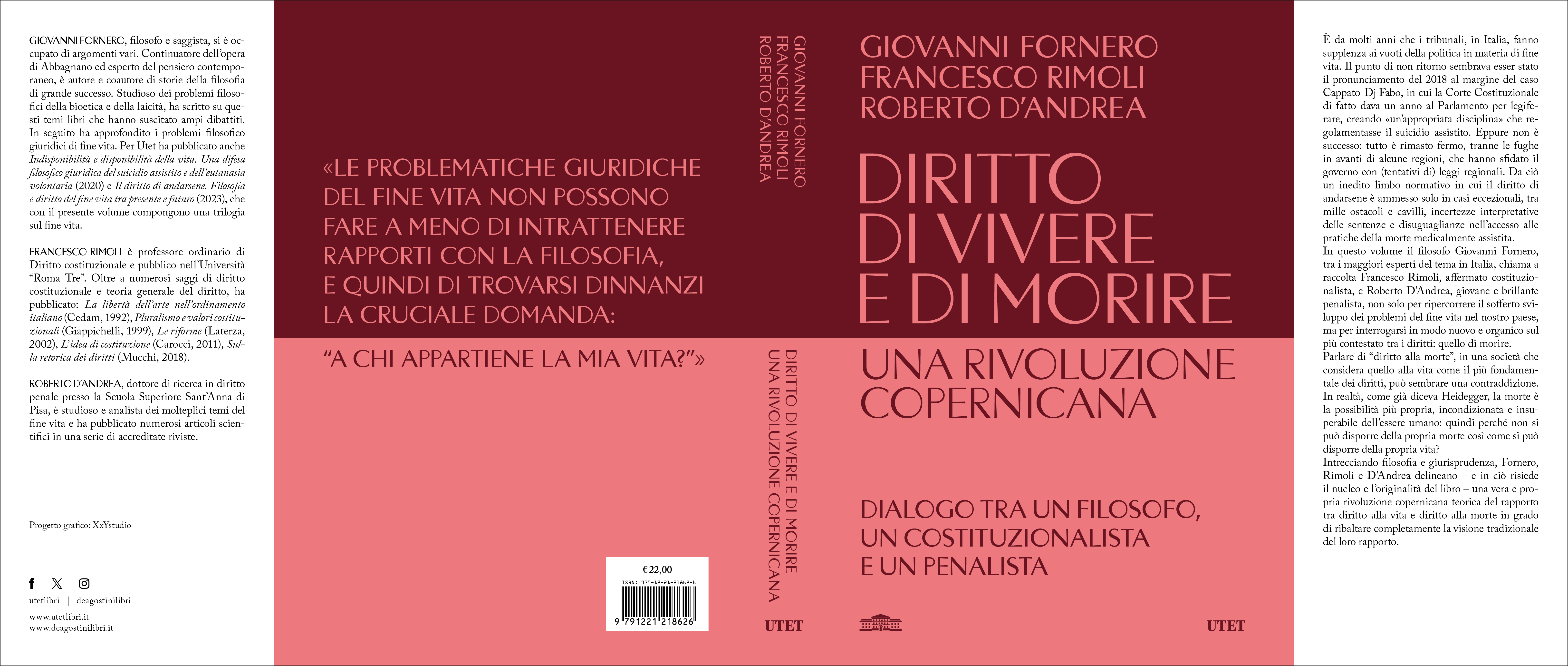

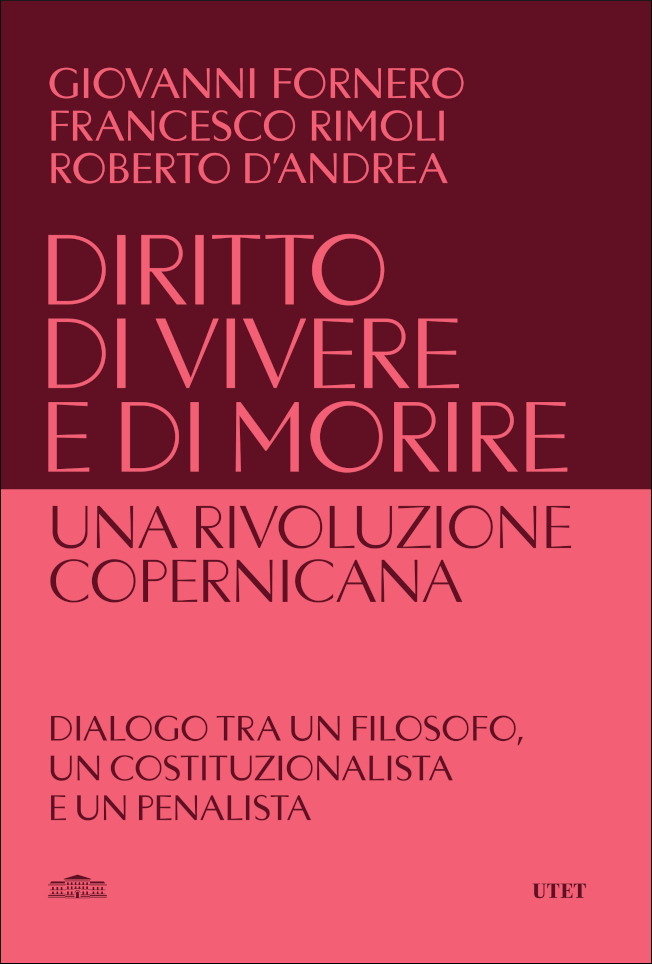

Il diritto di vivere e di morire.

Una rivoluzione copernicana

Un nuovo volume (autunno 2025) di ulteriore approfondimento dei problemi di fine vita in cui Fornero – facendosi promotore di una "rivoluzione copernicana teorica" basata su un completo ribaltamento dei tradizionali rapporti tra diritto di vivere e di morire – si confronta con uno studioso di diritto costituzionale e uno studioso di diritto penale

Riportiamo qui la Prefazione con cui Fornero apre il testo.

Prefazione

Una trilogia sul fine vita

Consapevole che la problematica giuridica dei diritti di fine vita è un argomento di frontiera con forti componenti di tipo filosofico, nei miei due ultimi libri – Indisponibilità e disponibilità della vita: una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell'eutanasia volontaria (Utet, 2020) e Il diritto di andarsene. Filosofia e diritto del fine vita tra presente e futuro (Utet, 2023) –, mi sono proposto di affrontare l'argomento in maniera programmaticamente filosofico giuridica, percorrendo un sentiero poco frequentato (soprattutto in Italia) e ponendo la basilare questione se la persona abbia – e sino a che punto – la legittima facoltà di poter decidere intorno alla propria vita e alla propria morte.

Nell'ambito di questo impegnativo lavoro giusfilosofico (frutto di anni di ricerche) mi sono sforzato di mettere a fuoco i princìpi di fondo che governano "a monte" – anche quando manca una piena consapevolezza di questo fatto – i discorsi sul fine vita, a cominciare dalle idee madri della indisponibilità e disponibilità della vita, di cui sin dall'inizio mi sono assunto il compito di illustrare le valenze concettuali e le molteplici concretizzazioni teoriche e pratiche.

Rifacendosi a quelli precedenti – ma con una constatabile serie di approfondimenti, precisazioni e aggiunte tipiche di un "pensiero in movimento" – anche questo terzo volume è volto a mettere a fuoco gli aspetti fondanti (filosofici e giuridici) del fine vita e, come persistente tratto metodologico, si attiene all'impegno di:

- decostruire una serie di annosi luoghi comuni o di "fantasmi retorici" (come li ha definiti Cappato nella prefazione a Il diritto di andarsene) circa tali argomenti. In particolare, mi sono adoperato a destrutturare quelli che in letteratura – talora senza debiti approfondimenti teorici e solide ragioni concettuali – vengono spacciati alla stregua di barriere insormontabili per un'accettazione coerente del principio di libera autodeterminazione dell'individuo nei confronti del momento finale della propria vita;

- mantenere uno sguardo orientato verso il futuro e quindi in grado di procedere avanguardisticamente non solo oltre il passato, ma anche al di là del presente.

Tutto ciò senza nulla concedere a quel modo di procedere (diffuso in dottrina e in giurisprudenza) che consiste nel privilegiare i compromessi teorici a scapito delle coerenze logiche.

Nella fattispecie, in quest'ultimo libro della trilogia mi sono proposto di raccogliere i pensieri sparsi delle opere precedenti circa il contestato diritto di morire, mirando a una sua organica e articolata fondazione filosofico giuridica.

"Fondazione” che in questo nuovo libro si concentra soprattutto sulla basilare questione del rapporto tra il diritto di vivere e il diritto di morire. Rapporto che nel pensiero giuridico occidentale è stato tradizionalmente concepito (come attestano, a livello internazionale, migliaia di libri, articoli e interventi vari) come necessariamente escludente il secondo. Diritto, quello di vivere, che invece prospetto da tempo – in modalità giusfilosofica – come comprensivo del diritto di "andarsene".

Operazione, questa, che nella maniera specifica in cui è stata realizzata contiene alcuni tratti di originalità che non sono sfuggiti agli studiosi. In particolare a quelli più interessati (questo è in primis il caso di D'Andrea) ad approfondirne con coerenza le conseguenze logico-giuridiche. Tratti che, complessivamente considerati, si collocano nell'orizzonte di una auspicata «rivoluzione copernicana teorica» (come viene denominata in questo volume) in grado di far "vedere" le cose in modo differente rispetto agli schemi consolidati, e alla luce di un paradigma di pensiero ispirato a una rigorosa prospettiva disponibilista.

Di questi punti strategici (e di certe mie proposte) discutono ora due valenti giuristi, i quali, sebbene diversi per formazione, età e competenze – il primo è un affermato studioso di diritto costituzionale particolarmente attento ai temi della democrazia, della laicità e del pluralismo; il secondo è un giovane e brillante studioso di diritto penale impegnato a percorrere strade nuove –, risultano accomunati da:

- un vivo e costante interesse per le tematiche del fine vita;

- una specifica sensibilità nei confronti della dimensione giusfilosofica (non solo giuridica) di tali problemi;

- una rilevante dose di anticonformismo intellettuale, capace di predisporli a delle battaglie controcorrente (o a dei "percorsi controvento”, come li chiama Rimoli nei suoi libri) in grado di collocarli al di là di ogni stantio mainstream e di ogni narrazione convenuta;

- una conseguente apertura nei confronti di un futuro che non sia la semplice ripetizione del passato, bensì la realizzazione creativa di nuovi paradigmi di pensiero.

Ne è nato quindi un proficuo lavoro "a tre” – che costituisce la principale novità editoriale del libro – in cui ogni coautore, in manifesta autonomia procedurale e secondo le proprie sensibilità e i propri interessi, sviluppa in vario modo e con diverse sottolineature (sia a livello contenutistico sia a livello formale e stilistico) i temi in questione, offrendo una serie di specifici e complementari punti di vista circa la rivoluzione copernicana concordemente auspicata.

Al dialogo sviluppato in questo libro – che costituisce una significativa conferma della validità di alcune intuizioni e tesi presenti nei volumi precedenti – si potrebbe rivolgere l'obiezione che esso coinvolge esclusivamente studiosi a favore del diritto di morire. In realtà, come si potrà agevolmente constatare, tutto il volume è un esplicito o implicito dialogo con coloro che sono stati – e sono tuttora – contro di esso.

Rinunciando a coinvolgere ulteriori voci sfavorevoli (con il contestuale rischio di fornire un duplicato di argomentazioni già esposte), ci si è quindi concentrati sulla messa a fuoco della coraggiosa tesi che sta unanimemente a cuore agli autori di questo volume: la legittimità teorica e la configurabilità giuridica del più contestato tra i diritti.