Significato teorico e storiografico dei concetti di bioetica cattolica e bioetica laica

Al centro degli studi bioetici di Fornero vi è la convinzione che nella bioetica odierna esista una molteplicità di modelli teorici in competizione fra loro, tra cui spiccano, per importanza, il paradigma cattolico-ufficiale e il paradigma laico-secolare. Questa situazione – che ha storicamente avuto importanti risvolti pratici e politici – è stata oggetto di particolari approfondimenti da parte dello studioso, il quale ne ha parlato in vari scritti.

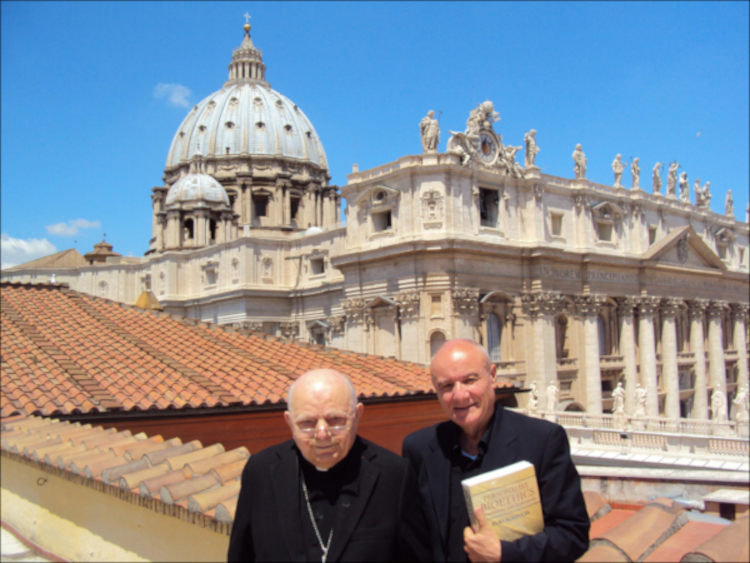

in occasione di un dibattito sulla bioetica cattolica,

di cui Sgreccia è stato uno dei massimi rappresentanti a livello internazionale

Per "bioetica cattolica ufficiale" – espressione che ho contribuito a introdurre nel linguaggio bioetico – intendo quella contenuta nei documenti del Magistero (e negli autori in sintonia dottrinale con essi)1 e per bioetica "laica" quella specifica costellazione storico-teorica di dottrine antropologiche ed etiche maturata in un orizzonte di pensiero "secolare" il quale, a monte, presuppone un umanesimo "esclusivo" o "autosufficiente"2 di matrice agnostica o atea. Un umanesimo che, a differenza del cattolicesimo ufficiale3, non ragiona solo etsi Deus non daretur, ma anche etsi creaturalitas non daretur e quindi a prescindere dalla «azione creatrice di Dio» e dall'esistenza di un «progetto di Dio sulla vita».

Un umanesimo, insomma, che non condivide quell'insieme di idee che caratterizzano il paradigma cattolico4 e che nei miei scritti ho variamente sintetizzato in una serie di punti:

1. la tesi della disponibilità, da parte dell'individuo, della propria vita e del proprio corpo e il connesso principio secondo cui «sulle decisioni di fondo sulla nascita, la salute e la fine della vita, e in generale relative al proprio corpo, ciascun essere umano adulto è sovrano»5. Convincimento il quale ha fatto sì che la bioetica laico-secolare si sia storicamente presentata come un'etica della "disponibilità" della vita;

2. la tesi che non sia la vita in quanto tale a possedere valore, bensì la "qualità" (o il ben-essere) della vita, ossia l'idea che «buona non è la "vita in sé", ma la "vita buona"», cioè la vita che, per chi la vive, presenta, contenuti o qualità positive6. Tesi che implicando la convinzione secondo cui in certi casi di esistenza deteriorata è meglio una morte voluta che una vita imposta, ha fatto sì che la bioetica laico-secolare si sia storicamente presentata come un'etica della "qualità" della vita;

3. l'idea che in nome dei principi-guida della disponibilità e qualità della vita si possano legittimare pratiche come l'aborto, il suicidio assistito e l'eutanasia;

4. l'idea, connessa alle precedenti, di una distinzione fra la vita "biologica" e la vita "biografica". Distinzione che si accompagna alla tesi secondo cui ad avere valore intrinseco7 non è la vita biologica (cioè il semplice fatto di vivere) bensì la vita biografica, ossia la vita come complesso di scelte, desideri, aspettative, investimenti, relazioni ecc.;

5. il convincimento che in bioetica si debba ragionare etsi Deus non daretur, cioè a prescindere da Dio e da un ipotizzato "progetto" divino sulla vita;

6. il convincimento che la morale sia una costruzione umana e che perciò sia l'uomo – anziché Dio o la legge naturale che ne rispecchia la volontà o "legge eterna" – a essere la fonte delle norme etiche: «Nell'assenza di una fonte esterna di valore, soltanto la vita umana produce i valori e giudica se stessa in base ai valori»;8;

7. il convincimento che nelle questioni bioetiche debba valere, come norma di base, il principio di autonomia, ossia il principio del rispetto delle scelte autonome degli individui: «Il primo dei principi che ispira noi laici è quello dell'autonomia. Ogni individuo ha pari dignità e non devono esservi autorità superiori che possano arrogarsi il diritto di scegliere per lui in tutte quelle questioni che riguardano la sua vita e la sua salute»9;

8. l'idea del primato della libertà nei confronti di ogni realtà precostituita e di ogni (ipotizzata) verità "oggettiva" a cui l'individuo (secondo il teorema agere sequitur esse) dovrebbe conformarsi e la connessa propensione a fare, della libertà, non solo l'autentica prerogativa dell'uomo – visto come ente creatore della propria entità (esse sequitur agere) –, ma anche il criterio di ogni sostenibile posizione etica;

9. il rifiuto di fare della "natura" (comunque intesa: cioè non solo in senso biologico, ma anche in senso metafisico e finalistico) un criterio di scelta etica e la conseguente negazione di una presunta legge morale naturale;

10. il rifiuto di ogni deontologia assolutistica e quindi di divieti etici che non ammettono eccezioni;

11. la tendenza a ritenere che non esistano principi o ideali (religiosi, filosofici, metafisici ecc.) in nome dei quali si possano infliggere agli altri sofferenze psicofisiche non volute;

12. l'idea della conoscenza come strumento in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e come attività in grado di «ampliare il ventaglio delle scelte umane e di rendere possibili nuovi stili di vita», trasformando in un «campo di scelte possibili» situazioni (come la nascita, la sessualità e la morte) che un tempo apparivano come un destino ineluttabile10;

13. l'opzione "pluralista"11, cioè il riconoscimento e il rispetto «della diversità dei modi in cui le persone danno un valore e un senso alle loro vite»12. Opzione che fa tutt'uno con la tutela delle scelte autonome degli individui e con l'idea che ognuno debba essere libero di poter vivere e morire secondo la propria concezione del mondo, purché questo non arrechi danni constatabili («chiaramente e realmente provati»)13 agli altri;

14. la netta distinzione fra morale e diritto e quindi il rifiuto della tendenza a proibire per legge determinati comportamenti bioetici che non si condividono.

A dispetto di queste evidenze, l'esistenza della contrapposizione paradigmatica fra le due forme di bioetica – che richiama l'esistenza di quei due umanesimi strutturalmente differenti14 di cui si parla nell'enciclica Caritas in veritate – è stato a lungo minimizzata o esplicitamente negata. E anche oggigiorno non manca chi, non potendo negare la realtà di questa contrapposizione cerca – con una nuova e altrettanto irricevibile forma di negazionismo – di azzerarne la portata teorica, sostenendo, come fa ad esempio il valdese Luca Savarino, che essa, pur potendo avere «valore politico, sociologico e giornalistico», riveste però «scarso valore scientifico e filosofico»15.

Posizione, tra l'altro, accompagnata dalla fuorviante idea secondo cui discorrere di bioetica cattolica e laica significherebbe elevare questi due modelli a «paradigmi universali della bioetica contemporanea», attribuendo a quella che viene ritenuta esclusivamente una italica dicotomia un valore "esemplare" e quindi la funzione di una sorta di camicia di forza incapace di cogliere ciò che fuoriesce dal paradigma cattolico e da quello laico.

In realtà, a scanso di ogni perdurante equivoco, ribadisco che presentandoli, nel volume del 2005, come «i due paradigmi dominanti della bioetica odierna» non intendevo, con questo, suggerire che essi fossero gli unici paradigmi degni di questo nome della bioetica italiana e internazionale (tant'è che ho sempre parlato di una pluralità di paradigmi16 e, ad esempio, di un "paradigma valdese", valorizzato nella sua rilevanza e peculiarità17). Intendevo piuttosto attirare l'attenzione su una tesi su cui insisto da sempre e che reputo difficilmente contestabile: ossia che la bioetica cattolica ufficiale e la bioetica laico-secolare hanno storicamente rappresentato i due paradigmi emblematici in cui hanno preso corpo i conflitti bioetici più forti e caratteristici della nostra epoca.

Conflitti esistenti non solo nel nostro Paese, come pensano coloro che cercano di declassare la dicotomia a fenomeno "provinciale", ma – in maniera più o meno accentuata – in tutti paesi del mondo (dall'Europa all'America) con forte componente cattolica18.

Del resto, anche taluni cattolici, poco alla volta, hanno cominciato ad ammettere l'esistenza di una strutturale diversità tra i due paradigmi. Fra essi troviamo anche un nome di spicco come Elio Sgreccia, che nei miei scritti ho presentato come «il maggior bioeticista cattolico»19 e «il numero uno dei bioeticisti vaticani». Formule di cui anche uno studioso come D'Agostino, con cui sono stato spesso in polemica, non ha potuto fare a meno di sottolineare la correttezza:

Le parole più appropriate per descrivere la figura e l'opera di Elio Sgreccia sono state pronunciate da un laico come Giovanni Fornero, quando ha sostenuto che Sgreccia va ritenuto il maggior bioeticista cattolico e quando ha usato il termine Cattedrale, suggestivo e assolutamente appropriato, per definire il suo Manuale di bioetica. Sono parole che colpiscono perché, ripeto, sono assolutamente esatte20.

Dialogando con chi scrive21, Sgreccia, a proposito della bioetica magisteriale, parla di «caratteri teorici che trovo ben identificati – nell'analisi storiografica di Fornero – sotto il nome complessivo di bioetica cattolica. Non vedo come e perché si dovrebbe disconoscere questa classificazione, se intesa in modo descrittivo»22. Analogamente, a proposito della bioetica "secolare" osserva: «Che di fatto esista un modo di vedere le questioni di bioetica, un paradigma bioetico, che si differenzia nei confronti del paradigma cattolico e che risulta caratterizzato da una sua logica – a partire dal rifiuto della creazione come causa e origine della realtà e della vita umana – è qualcosa che, sul piano descrittivo e storico, può essere difficilmente contestato»23.

Tuttavia, pur riconoscendo l'esistenza di fatto della distinzione paradigmatica fra le due bioetiche, lo studioso dichiara che quest'ultima non può essere trasformata in una situazione di diritto in grado di accreditare «l'idea della legittima esistenza di due bioetiche»)24. Con la sottintesa conclusione che l'unica bioetica (o "ragione bioetica") legittima è quella cattolica, mentre quella laica, pur esistendo di fatto, di diritto non è legittima. Inoltre Sgreccia evita di discorrere di una "contrapposizione" fra i due paradigmi, mostrando di condividere anch'egli quel diffuso luogo comune secondo cui insistere sulla coppia bioetica cattolica/laica significherebbe accreditare una visione conflittualistica del dibattito bioetico, destinata a "fomentare" lo scontro.

In realtà, dovrebbe essere (ormai) chiaro a tutti che non è il riconoscimento del conflitto fra bioetica cattolica e bioetica laica a generare il conflitto, ma la realtà del conflitto a produrre il riconoscimento – o la coscienza riflessa – di esso. Anzi, poiché il conflitto è nelle cose stesse, il suo (lucido) riconoscimento dovrebbe configurarsi come la precondizione di ogni genuino tentativo di "dialogo" fra le parti.

Questo spiega perché in certi ambienti cattolici non solo non si fatichi più ad ammettere l'esistenza di una molteplicità contrastante di paradigmi bioetici – come quando Gonzalo Miranda afferma che «È evidente come esistano paradigmi differenti. Il cattolico, il protestante, il laico ed il buddista hanno visioni diverse della realtà, hanno un sistema di pensiero diverso, dentro il quale pensano»25 o come quando Giuseppe Zeppegno scrive che «È difficile contestare non solo l'esistenza ma anche la non facile conciliabilità dei diversi "paradigmi"»26 – ma si ammetta anche che ogni tentativo di attenuare i conflitti fra bioetica cattolica e laica non può fare a meno di presupporre un preliminare riconoscimento della loro realtà. Già Roberto Mordacci, pur cercando di procedere oltre la dicotomia, aveva dichiarato che «la contrapposizione è reale ed è ampiamente documentata» nei miei lavori, ai quali viene riconosciuto «il merito di offrire un ritratto realistico della discussione bioetica in Italia»27.

A sua volta Maurizio Faggioni aveva osservato che sottolineare «l'esistenza di modelli alternativi, mostrarne la struttura logica e studiarne criticamente i caratteri» non significa proporsi «di alimentare tensioni e di alzare steccati». Al contrario, significa offrire «un contributo di chiarificazione che rende il dialogo più franco e realista»28.

Questa idea, accompagnata da un esplicito rigetto della tradizionale impostazione "negazionista" ha trovato ultimamente nuove espressioni. Ad esempio, in un recente libro sulla bioetica in Italia – tra i più importanti e documentati sull'argomento – lo studioso cattolico Sebastiano Serafini scrive che nel nostro paese la recezione della bioetica «si è caratterizzata per la contrapposizione tra laici e cattolici»29 e che «le problematiche legate all'ordinamento familiare, alla gestione degli inizi della vita, della sua gestazione, del suo finire, sono state oggetto di un duro confronto tra cattolici e laici»30. Confronto, come mostra lo studioso, che dal piano dottrinale si è trasferito a quello pratico e politico, come attestano le battaglie sull'aborto, la fecondazione assistita, il testamento biologico, le coppie di fatto ecc. Da ciò il nucleo di originalità della sua posizione, secondo la quale il conflitto non va "esorcizzato", bensì programmaticamente assunto e "attraversato" in tutta la sua complessità storica e dottrinale. Mostrando, in tal modo, di ritenere che il problema sia rappresentato dal fatto della contrapposizione e non da chi ha avuto e ha la franchezza di nominarla e diagnosticarla.

Dopo aver letto il libro di Serafini – nel quale si dice finalmente, come nel celebre racconto di Andersen, che "il re è nudo", ossia, fuor di metafora, che cattolici31 e laici si sono per lo più trovati su posizioni teoriche diverse – sottoscrivo ancora una volta le idee di fondo del mio lavoro del 2005 e confesso di fare tuttora fatica a comprendere come (valenti) studiosi del passato, confondendo i propri desideri con la realtà, abbiano continuato a negare o minimizzare quello che reputo un dato storico-teorico.

Sino al punto di dichiarare «fasulla»32 oppure una «invenzione del punto di vista laicista»33 ogni dicotomia paradigmatica fra bioetica cattolica e bioetica laica. E sino al punto di scrivere che dal momento che non esiste una bioetica "cattolica" (e una speculare bioetica "laica") non ha senso «tentare di far convergere ipotetici bioeticisti cattolici e laici»34.

E ancora più strano mi sembra il fatto che vari studiosi cattolici, pur non negando la constatabile esistenza di antropologie e umanesimi diversi, da cui discendono conseguenze etiche differenti, per una sorta di residuo riflesso condizionato, stentino tuttora ad ammettere questa circostanza anche in ambito bioetico.

Più coerente e storiograficamente fondata è invece la posizione di Serafini, il quale, diversamente dai vari "don Ferrante della bioetica"35, ha avuto la schiettezza di parlare in modo esplicito di una «contrapposizione tra cultura cattolica e cultura laica sul terreno della bioetica»36.

Lo stesso Francesco D'Agostino – l'esponente più autorevole e seguito dell'ala negazionista – dopo aver ripetutamente contestato l'idea dell'esistenza di una «bioetica cattolica» distinta da una «bioetica laica» e dopo aver negato, talora in modo canzonatorio e con una poco garbata diatriba con chi scrive37, l'idea di un "paradigma" cattolico, in certi casi ha finito per surrettiziamente o esplicitamente ammettere ciò che prima aveva escluso: ossia la fattuale esistenza di qualcosa come una bioetica laica e di una bioetica cattolica. Ad esempio, in una delle sue ultime pubblicazioni, discorre di taluni «punti qualificanti della bioetica cattolica», i quali danno forma ad un «paradigma che è giunto ad imporsi su alcuni punti nodali, e i suoi fautori sono arrivati a farsi riconoscere come gli autentici rappresentanti della bioetica cattolica»38.

Da parte nostra, in vari interventi, non solo abbiamo preso atto delle diversità, ma abbiamo cercato di approfondirle concettualmente e filosoficamente, mostrandone non solo i differenti assunti teorico-valoriali, ma anche quelle che ho definito "idee madri" dei due paradigmi.

Alla impostazione dicotomica si potrebbe obiettare che essa poteva avere elementi di plausibilità nel passato e in particolare durante il pontificato di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, ma ora, nell'età di Francesco, non risulta più valida. In realtà, non si può dire che con Bergoglio la dicotomia, soprattutto in riferimento alle questioni di inizio e fine vita, sia venuta meno (come mostrano le dure39 e reiterate condanne dell'aborto e dell'eutanasia). Lo stesso Luca Lo Sapio, nel suo volume su Francesco e la bioetica, pur sottolineando le "novità" apportate da Bergoglio, prende criticamente le distanze da talune sopravvalutazioni di esse, osservando come, con il nuovo papa, non si sia avuto un cambiamento dei principi di fondo della bioetica cattolica. Come mostrano i discorsi bergogliani, nei quali «la difesa della vita umana dal suo inizio alla sua fine naturale, la sacralità della vita e la sua indisponibilità, l'inalienabile dignità dell'uomo trovano ancora una collocazione centrale»40.

Ciò non toglie, secondo Lo Sapio, che sulla scia del pontificato di Francesco – grazie a una maggior disponibilità al dialogo con il mondo laico – con il tempo potrebbero aprirsi "scenari" nuovi anche in ambito biomorale. Giudizio, quest'ultimo, condiviso da chi scrive nel saggio introduttivo al volume dello studioso napoletano:

Le novità emerse con Francesco, se da un lato potrebbero configurarsi come "sentieri interrotti" (analogamente a quanto è avvenuto per talune idee suscitate dallo spirito di apertura del Concilio Vaticano II), dall'altro potrebbero offrire spunti per l'avvento di ulteriori novità anche in ambito bioetico. Novità in grado, se non di annullare, per lo meno di accorciare le distanze fra i due paradigmi»41.

Nella fattispecie, si può dire che tali novità abbiano contribuito a mettere in moto un ripensamento della teologia morale potenzialmente in grado di produrre maniere inedite di accostarsi alle tradizionali problematiche bioetiche.

Una convinzione analoga circola anche presso quei cattolici secondo cui la Chiesa odierna, dopo la parentesi "conservatrice" iniziata con Paolo VI e proseguita con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dovrebbe riprendere il cammino riformatore del Concilio, estendendo le sue potenzialità di rinnovamento anche all'ambito della morale individuale e familiare. Sino a fare in modo, per usare una frase di Kasper, che la Chiesa, in ogni campo, «non sia l'avversario ma l'alleato della libertà»42.

Cammino che – sulla scia di Amoris laetitia, interpretata non come una semplice svolta nella pastorale matrimoniale e familiare, ma come una rilettura della tradizione morale della Chiesa cattolica – dovrebbe fornire strumenti per una più duttile e articolata dottrina magisteriale, capace di prendere le distanze dalla Veritatis splendor, tacciata da taluni di aver «portato a dei blocchi di pensiero e di azione nella chiesa cattolica»43. Da ciò il progetto di un "magistero in movimento" che, guardando in avanti, cerca di far "evolvere" il magistero precedente in direzioni più consone alla mentalità moderna e alla vita concreta degli uomini del nostro tempo.

Al limite, un processo di questo tipo, se condotto ai suoi esiti estremi, potrebbe portare a ciò che qualche anno fa – partendo dalla constatazione che il magistero cattolico ha talora accolto alla fine44 ciò che aveva rifiutato all'inizio – ho presentato nei termini di un possibile "cambiamento di paradigma" da parte della Chiesa in direzione di una (più) coerente valorizzazione della libertà responsabile della persona. Significative, a questo proposito, le tesi di Mancuso, il quale scrive:

Mi chiedo se tra cento anni i principi bioetici affermati oggi con granitica sicurezza dalla Chiesa saranno i medesimi o se invece finiranno per essere rivisti come lo sono stati i principi della morale sociale. Siamo sicuri che la fecondazione assistita […] l'uso del preservativo […] il voler morire in modo naturale senza prolungate dipendenze da macchinari, compresi sondini nasogastrici, sia contrario al volere di Dio? […] Mi chiedo se tra cento anni (e spero prima) i papi difenderanno il principio di autodeterminazione del singolo sulla propria vita biologica, così come oggi difendono il principio di autodeterminazione del singolo sulla propria vita di fede45.

Altrettanto significative, da parte laica, le osservazioni di Mori:

Ora ai cattolici romani pare impossibile poter accettare l'autonomia e l'autodeterminazione in bioetica, valori che sono condannati essendo il frutto avvelenato di un individualismo possessivo e selvaggio. Ma anche in passato condannavano la democrazia, l'autonomia in politica, la libertà di pensiero e via dicendo: verranno dapprima a più miti consigli e poi, forse, anche a riconoscere che l'autodeterminazione sulla vita è centrale per la realizzazione personale. Può darsi anche che in qualche modo riconosceranno di aver sbagliato […] venendo a concludere che da sempre l'autonomia e l'autodeterminazione sono stati "valori cristiani"46.

In opposizione rispetto a orientamenti di questo tipo e al tentativo di lasciarsi alle spalle il "massimalismo etico" delle encicliche di Giovanni Paolo II troviamo invece quella parte del mondo cattolico – di cui fanno parte gli autori dei dubia47 – che, partendo dal principio secondo il quale "la dottrina etica della Chiesa, nei suoi principi di fondo, non può cambiare", risulta contraria ai vari tentativi, più o meno espliciti, di "liquidazione" delle tesi della Evangelium vitae e della Veritatis splendor.

Certo, si dice, è vero che la Chiesa non vive al di sopra del tempo ma nel tempo, ma questo non significa che il suo insegnamento possa cambiare a seconda delle circostanze e della mentalità di volta in volta prevalente. Del resto, si aggiunge, come è possibile che la Chiesa abbia potuto impartire per secoli – tramite la voce di teologi, pontefici, preti e santi – degli insegnamenti morali non veritieri, spacciando per bene ciò che non è tale?

In particolare, si ritiene impensabile che la Chiesa cattolica, a meno di tradire la propria dottrina e l'insegnamento contenuto nei documenti ufficiali, possa voltare le spalle a taluni inequivocabili pronunciamenti della Evangelium vitae. Ad esempio circa l'aborto:

Con l'autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi Successori, in comunione con i Vescovi – che a varie riprese hanno condannato l'aborto e che nella consultazione precedentemente citata, pur dispersi per il mondo, hanno unanimemente consentito circa questa dottrina – dichiaro che l'aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di un essere umano innocente. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla Parola di Dio scritta, è trasmessa dalla Tradizione della Chiesa ed insegnata dal Magistero ordinario e universale. Nessuna circostanza, nessuna finalità (ulla finis), nessuna legge al mondo (ulla lex in terris) potrà mai rendere lecito un atto che è intrinsecamente illecito, perché contrario alla Legge di Dio, scritta nel cuore di ogni uomo, riconoscibile dalla ragione stessa, e proclamata dalla Chiesa48.

Circa il suicidio assistito:

Condividere l'intenzione suicida di un altro e aiutarlo a realizzarla mediante il cosiddetto «suicidio assistito» significa farsi collaboratori, e qualche volta attori in prima persona, di un'ingiustizia, che non può mai essere giustificata (quae numquam comprobari potest), neppure quando fosse richiesta49.

Circa l'eutanasia:

In conformità con il Magistero dei miei Predecessori e in comunione con i Vescovi della Chiesa cattolica, confermo che l'eutanasia è una grave violazione della Legge di Dio, in quanto uccisione deliberata moralmente inaccettabile di una persona umana. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla Parola di Dio scritta, è trasmessa dalla Tradizione della Chiesa ed insegnata dal Magistero ordinario e universale. Una tale pratica comporta, a seconda delle circostanze, la malizia propria del suicidio o dell'omicidio50.

Ultimamente, su posizioni constatabilmente in linea con le tradizionali direttive dottrinali del Magistero troviamo anche quell'importante documento ufficiale che è la Lettera Samaritanus bonus.

Decisa nella sessione plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede il 29 gennaio 2020, la Lettera è stata approvata da papa Francesco il 25 giugno ed è stata emessa dalla sede della Congregazione il 14 luglio 2020. Proponendosi di «escludere ancora una volta ogni ambiguitaà circa l'insegnamento del Magistero sull'eutanasia e il suicidio assistito, anche in quei contesti dove le leggi nazionali hanno legittimato tali pratiche», il documento contiene, a proposito delle problematiche di fine vita, una serie di affermazioni chiare ed esplicite:

La Chiesa ritiene di dover ribadire come insegnamento definitivo che l'eutanasia è un crimine contro la vita umana perché, con tale atto, l'uomo sceglie di causare direttamente la morte di un altro essere umano innocente (V.1).

L'eutanasia, pertanto, è un atto intrinsecamente malvagio, in qualsiasi occasione o circostanza. […] Si tratta, dunque, di una scelta sempre sbagliata (V.1).

… l'eutanasia e il suicidio assistito sono una sconfitta di chi li teorizza, di chi li decide e di chi li pratica (V.1)

Dopo aver precisato che tale dottrina è fondata non solo sulla Parola scritta di Dio, ma anche sulla legge morale naturale e dopo aver ribadito che l'eutanasia è «un atto omicida che nessun fine puoò legittimare» e che, in quanto tale, non tollera alcuna forma di complicità o collaborazione la Lettera aggiunge che:

Coloro che approvano leggi sull'eutanasia e il suicidio assistito si rendono, pertanto, complici del grave peccato che altri eseguiranno (v.1).

Sono gravemente ingiuste, pertanto, le leggi che legalizzano l'eutanasia o quelle che giustificano il suicidio e l'aiuto allo stesso (v.1).

È necessario che gli Stati riconoscano l'obiezione di coscienza in campo medico e sanitario, nel rispetto dei principi della legge morale naturale e specialmente laddove il servizio alla vita interpella quotidianamente la coscienza umana51. Dove questa non fosse riconosciuta, si puoò arrivare alla situazione di dover disobbedire alla legge (v.9).

Come si vede, si tratta di affermazioni "forti", suffragate da una ricca serie di citazioni tratte da altri documenti. Affermazioni che non rappresentano tesi isolate – quasi fossero alberi non inseriti in una foresta –, ma che si collocano in una costellazione concettuale che, a guardare le cose in profondità, presuppone, a monte, una sequenza di assunti teorici generali. Assunti che coincidono in buona parte con quelle "idee-madri del paradigma cattolico tradizionale" che, nei miei scritti, ho variamente cercato di mettere in luce. Come ad esempio:

1. L'idea della sacralità e indisponibilità della vita, ossia la tesi secondo cui la vita umana, in virtù del suo carattere creaturale e teomorfo52, risulta in possesso di una peculiare dignità o preziosità intrinseca che la rende "inviolabile", "indisponibile" e "sempre un bene".

2. L'idea della unitotalità della persona, ossia la tesi secondo cui l'individuo, nella sua concretezza esistenziale, costituisce un'unità psicosomatica inscindibile (corpore et anima unus). Tesi che comporta il rifiuto della distinzione fra vita "biologica" e vita "biografica".

3. L'idea di un piano della creazione e di un "progetto" di Dio sulla vita umana. Progetto scolpito in una legge morale naturale destinata a fungere, anche in sede bioetica, da criterio di comprensione e norma di comportamento.

4. L'idea del primato della verità sulla libertà, ossia la tesi secondo cui esiste una verità ontologica ed etica che l'uomo non crea e alla quale è tenuto a conformarsi. Al punto che «non c'è libertà al di fuori o contro la verità»53 e «solamente la libertà che si sottomette (subicit) alla verità conduce la persona umana al suo vero bene (ad verum bonum)»54.

5. L'idea secondo cui la libertà va sempre esercitata a favore della vita e non, come accade per esempio in pratiche come l'aborto e l'eutanasia, contro la vita.

6. L'idea dell'esistenza di beni o valori irrinunciabili che essendo intrinsecamente connessi alla "natura della persona umana", alla "dignità" dell'individuo e al "bene comune" vanno categoricamente salvaguardati.

7. La connessa idea della sussistenza di un ordine morale oggettivo e di talune norme etiche che si concretizzano in divieti morali validi sempre e ovunque.

8. L'idea secondo cui la legge civile, per non essere "ingiusta"55, non deve contraddire i precetti della legge morale naturale e quindi risultare in opposizione con la dignità della persona e i suoi beni e valori di fondo.

Queste idee-madri e altre che si potrebbero aggiungere (o mettere in evidenza tramite differenti costrutti) risultano constatabilmente presenti, in forma più o meno esplicita, anche in Samaritanus bonus. A cominciare dalla idea-guida della sacralità, inviolabilità e indisponibilità della vita (e quindi dal principio secondo cui «non esiste un diritto a disporre arbitrariamente della propria vita»)56. Idea strettamente connessa a quella di un progetto trascendente sulla vita a cui l'uomo, in quanto creatura, è tenuto a modellarsi, non solo per fede, ma anche in ossequio alla ragione e alla legge morale naturale.

La differenza globale fra la costellazione delle tradizionali idee di fondo del paradigma cattolico ufficiale (cioè di quello contenuto nei documenti) e la costellazione delle idee di fondo del paradigma laico, come attesta anche questo documento, è quindi netta e radicale.

Altro che dicotomia "giornalistica" o "politico-sociologica", quella dei due paradigmi, priva di un autentico spessore "scientifico e filosofico"! Altro che dottrina, quella cattolica, ormai priva di principi etici sempre validi! Basti pensare che nel Samaritanus la dottrina magisteriale sull'eutanasia viene presentata, come in altri basilari documenti, alla stregua di un «insegnamento definitivo (as definitive teaching)» e la dolce morte viene classificata come un atto malvagio «in qualsiasi occasione o circostanza (in every situation or circumstance)». E ciò in piena sintonia con quell'altro recente documento di sintesi della CEI che è Alla sera della vita57.

Di conseguenza, questo scritto della Congregazione per la Dottrina della Fede non può essere considerato, come è avvenuto in certi contesti mediatici di matrice laica, alla stregua di un fulmine a ciel sereno. Tanto meno, può essere interpretato, come hanno fatto taluni studiosi, come una sorta di incidente di percorso. E ciò per il fatto che si tratta di uno scritto riepilogativo delle idee dei vari documenti emessi dal magistero a proposito delle questioni bioetiche di fondo (non solo riguardo alle pratiche eutanasiche, ma anche alla fecondazione assistita, all'idratazione e nutrizione artificiali, alla diagnosi prenatale ecc.).

A rigore, la Lettera non può neppure essere tacciata di essere in contrasto con le dichiarazioni conciliari. Infatti – nonostante le spinte innovative favorite dal Vaticano II nel campo della teologia morale – non si può mettere nel dimenticatoio il fatto che uno dei documenti più importanti del Concilio, la Gaudium et Spes, pone l'aborto e l'eutanasia nella lista delle azioni «vergognose» e inequivocabilmente vietate che «guastano la civiltà umana» e «ledono grandemente l'onore del Creatore (Creatoris honori maxime contradicunt)»58.

Quanto si è detto – e documentato – circa l'insegnamento tradizionale del Magistero non esclude ovviamente una serie di novità oggettivamente presenti oggigiorno in ambito cattolico (cfr. a questo proposito le osservazioni contenute nell'intervento di Lo Sapio).

Novità fra le quali, per quanto riguarda la bioetica, ritengo importante evidenziare la ricerca, presso taluni studiosi cattolici, di un approccio alle questioni biomorali programmaticamente diverso rispetto alle posizioni espresse dal Magistero e dal "personalismo ontologicamente fondato" messo a punto dal già citato Elio Sgreccia. Ossia da quel personalismo che è stato «l'asse teorico portante della scuola di pensiero dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del Magistero di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI»59. Personalismo che fa riferimento a categorie come quelle di "ordine ontologico", "ordine morale", "legge morale naturale" ecc. e che mette capo a un apparato argomentativo programmaticamente finalizzato alla individuazione di comportamenti strutturalmente leciti o illeciti60.

Fra le novità c'è anche il rifiuto di considerare la Chiesa come depositaria di verità "preconfezionate" e una conseguente e crescente attenzione alla categoria di "discernimento" e alla contestualizzazione socioculturale e teologica delle indicazioni normative, messe in rapporto ai contesti storico-esistenziali dell'agire umano61.

Nella fattispecie, per quanto riguarda la bioetica, le novità più rilevanti riguardano soprattutto i temi del fine vita, tuttora al centro del dibattito internazionale62.

Infatti, se da un lato nella Chiesa si continua a ribadire la validità dell'insegnamento tradizionale (come fa papa Francesco nei suoi discorsi, quando sostiene che la morte «va accolta, non somministrata»63 o come fa la CEI quando sostiene che «la morte non è mai una soluzione»64) dall'altra esistono settori del mondo cattolico che, a proposito del suicidio assistito, cercano vie parzialmente nuove.

Significativo, a questo proposito, il caso di uno studioso come Carlo Casalone, autore di un innovativo (e controverso) articolo riguardante La discussione parlamentare sul 'suicidio assistito', in cui, pur accennando alle «posizioni sulla illiceità dell'assistenza al suicidio che il Magistero della Chiesa ha ribadito anche in recenti documenti»65, ritiene che sul piano pratico-politico il sostegno al DDL Bazoli (n. 104/2022) «non contrasti con un responsabile perseguimento del bene comune possibile»66 e con l'ideale di una mediazione antropologico-etica volta a depotenziare i tradizionali contrasti tra cattolici e laici.

Nella fattispecie, pur ritenendo che l'aiuto al suicidio, sul piano etico, sia un comportamento negativo (un "male")67 in ottemperanza a una pluralistica accettazione della "diversità delle visioni del mondo" e in nome del "bene comune", il gesuita pensa che esso, in determinate circostanze (come quelle elencate dalla Consulta) sia giuridicamente e politicamente ammissibile.

In termini analoghi a quelli di Casalone si esprime Vincenzo Paglia, il quale, dopo aver rifiutato l'idea di una verità cattolica "data a priori", scrive che «non è da escludersi che nella nostra società sia praticabile una mediazione giuridica che consenta l'assistenza al suicidio nelle condizioni precisate dalla Sentenza 242/2019 della Corte costituzionale»68. Nella fattispecie – in controtendenza rispetto a quella tesi69 secondo cui una normativa che legalizzasse un atto intrinsecamente cattivo come il suicidio assistito rappresenterebbe una legge "gravemente ingiusta" che nessun ipotizzato fine buono potrebbe eticamente e giuridicamente giustificare – Paglia, distinguendo tra dimensione morale e dimensione giuridica, precisa: «Personalmente non praticherei l'assistenza al suicidio, ma comprendo che una mediazione giuridica possa costituire il maggior bene comune concretamente possibile nelle condizioni in cui ci troviamo»70.

Queste parziali "fughe in avanti" rispetto al passato (a cui ho accennato anche nel mio recente volume su Il diritto di andarsene, Utet 2023) se da un lato sono fortemente contestate dai settori del mondo cattolico più legati all'insegnamento tradizionale del Magistero71 – dall'altro rappresentano un significativo "segno dei tempi" e attestano l'esistenza, in certi settori della Chiesa odierna, di posizioni sino a qualche tempo fa impensabili. Posizioni di cui è difficile, per ora, prevedere la portata e l'esito.

Per ora, quello che è certo è che anche il recento documento Dignitas infinita (2024) del Dicastero per la Dottrina della Fede ribadisce che «Aiutare il suicida a togliersi la vita è, pertanto, un'oggettiva offesa contro la dignità della persona che lo chiede, anche se si compisse così un suo desiderio».

Tutto a conferma del fatto che non solo è storicamente esistita nel passato, ma per certi aspetti perdura tuttora, soprattutto a proposito dell'inizio e del fine vita, una contrapposizione paradigmatica fra la bioetica cattolica ufficiale e la bioetica laico-secolare.

Note

1 Il fatto che tale bioetica non sia l'unica bioetica esistente in ambito cattolico e che accanto a essa – o in certi casi in alternativa a essa – esistano altre proposte bioetiche non annulla la realtà e l'importanza di quella "catholic bioethics" per antonomasia che è la bioetica del magistero e degli autori in linea con essa.

2 Ch. Taylor in L'età secolare, Feltrinelli, Milano 2009.

3 Il fatto che taluni bioeticisti cattolici, a livello metodologico, ragionino (o si sforzino di ragionare) anch'essi etsi Deus et creaturalitas non darentur, non toglie che dal punto di vista del cattolicesimo ufficiale non sia possibile discorrere con verità della persona a prescindere dalla sua condizione creaturale e quindi dal suo rapporto con Dio. Al punto, come hanno precisato a più riprese Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, che lungi dallo spiegare l'uomo chi prescinde da Dio lo falsifica alle radici. E ciò non solo per motivi di fede, ma anche di ragione. Perciò, se la bioetica laica è una bioetica senza Dio, la bioetica cattolica dei documenti è – a rigore – una bioetica con Dio, ossia una bioetica in cui Dio, sia dal punto di vista ontologico che etico, funge da dichiarato «fondamento ultimo» dell'uomo e della sua dignità.

4 Paradigma di cui vedremo in seguito le note caratteristiche.

5 E. Lecaldano, Diversi paradigmi dell'autonomia individuale nell'etica per le questioni bioetiche, in AA.VV., Bioetiche in dialogo. La dignità della vita umana. L'autonomia degli individui, a cura di P. Cattorini - E. D'Orazio - V. Pocar, Zadig, Milano 1999, pp. 245-258:245.

6 M. Mori, «L'Unità», 10 febbraio 2009; cfr. M. Mori, Il caso Eluana Englaro, Pendragon, Bologna 2008.

7 Nel senso secolarizzato di Dworkin.

8 U. Scarpelli, Bioetica laica, Baldini & Castoldi, Milano 1998, p. 124.

9 C. Flamigni - A. Massarenti - M. Mori - A. Petroni, Manifesto di bioetica laica, in «Il Sole 24 Ore», 9 giugno 1996; poi in E. D'Orazio - M. Mori (a cura di), Quale base comune per la riflessione bioetica in Italia?, in «Notizie di Politeia», XII, nn. 41-42, 1996, pp. 87-90:89.

10 Nuovo Manifesto di bioetica laica, 25 novembre 2007.

11 Opzione pluralista non è necessariamente sinonimo di opzione relativista.

12 E. Lecaldano, Bioetica. Le scelte morali, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 65.

13 Nuovo Manifesto di bioetica laica, cit.

14 Un umanesimo (quello cattolico) il quale reputando che la persona sia tale solo in rapporto all'Assoluto spiega l'uomo con Dio e un umanesimo (quello laico) il quale, reputando che le persona possa essere autonomisticamente essere spiegata a prescindere da Dio, spiega totalmente l'uomo con l'uomo.

15 L. Savarino, Note per un più adeguato rilievo del contributo protestante alla storia della bioetica in Italia, «Bioetica. Rivista interdisciplinare», XXVIII (2020), n. 1, pp. 121-125:121.

16 Per la mia specifica maniera "pluralistica" e "post-kuhniana" di rapportarsi alla nozione di paradigma si veda soprattutto lo scritto Bioetica cattolica e bioetica laica: tra passato e presente, che funge da saggio introduttivo a L. Lo Sapio, Bioetica cattolica e bioetica laica nell'era di papa Francesco. Che cosa è cambiato?, Utet, Milano 2017.

17 Come ho fatto di recente anche in G. Fornero, Indisponibilità e disponibilità della vita: una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell'eutanasia volontaria, UTET, Milano 2020.

18 Cfr., in sintonia con quello che si sta dicendo, la puntuale risposta di S. Serafini a Savarino in «Bioetica. Rivista interdisciplinare», XXVIII, 2020, n. 1, pp. 165-171.

19 G. Fornero, Laicità debole e laicità forte, Bruno Mondadori, Milano 2008, p. 179. Cfr. Id., Il "maggior bioeticista cattolico". Considerazioni sul paradigma bioetico di Sgreccia e sulle sue peculiarità e differenze rispetto ad altri modelli bioetici di matrice cattolica", in AA. VV,, Vita, ragione, dialogo. Scritti in onore di Elio Sgreccia, Cantagalli, Siena 2012, pp. 205-215.

20 F. D'Agostino, Bioetica laica e bioetica cattolica. L'insegnamento di Elio Sgreccia, in Vita, ragione, dialogo. Scritti in onore di Elio Sgreccia, cit., pp. 115-122:115.

21 E. Sgreccia, Bioetica cattolica e bioetica laica: a proposito dei "paradigmi", «Bioetica. Rivista interdisciplinare», XIX (1) 2011, pp. 27-33, poi in G. Fornero - M. Mori, Laici e cattolici in bioetica: storia e teoria di un confronto, Le Lettere, Firenze 2012, pp. 287-292, da cui citiamo.

22 Ivi, p. 288.

23 Ibidem.

24 Ivi, p. 289.

25 G. Miranda, Bioetica e trascendenza: un'esperienza, in Bioetica, filosofia e teologia, Convegno del Centro Cattolico di Bioetica dell'Arcidiocesi di Torino, 8 giugno 2013.

26 G. Zeppegno, Bioetica e postumano. Percorso storico-prospettico, If Press, Roma 2017, p.165.

27 R. Mordacci, Della sterilità dei dogmatismi, ovvero Bioetica cattolica e bioetica laica, in «Notizie di Politeia», XXIII, n. 88, 2007, pp. 241-247: 241; corsivi nostri.

28 M. Faggioni, Bioetica laica e bioetica cattolica. Paradigmi a confronto, testo dattiloscritto di una relazione tenuta in Colombia il 6 settembre 2013.

29 S. Serafini, La bioetica in Italia. Da una storia di battaglie etico-politiche a spiragli di dialogo tra pensiero cattolico e pensiero laico, Studium, Roma 2019, p. 85. Sul libro di questo studioso cfr., fra gli altri, il menzionato dibattito apparso su «Bioetica» e l'intervento di G. Giustozzi, Nota su un libro coraggioso: La Bioetica in Italia di Sebastiano Serafini, in «Firmana», XXVIII, 2019, 2, pp. 43-60.

30 S. Serafini, op. cit., p.19.

31 Ciò vale soprattutto per i cattolici vicini alla dottrina magisteriale.

32 V. Possenti, È l'embrione il nodo vero, «Europa», 29 settembre 2007.

33 F. D'Agostino, intervento al Seminario organizzato dalla Fondazione Internazionale "Nova Spes", Fra diritto e morale. Quale laicità per la bioetica?, 14 dicembre 2007.

34 Ibidem.

35 Immagine faceta che uso talora nei miei lavori in riferimento al noto personaggio manzoniano, il quale, pur sapendo dell'esistenza della peste, con i suoi arzigogolati filosofemi, cercava di dimostrare l'inesistenza della peste.

36 S. Serafini, La bioetica in Italia, cit., p. 446.

37 Cfr. F. D'Agostino, Muoversi nello stesso senso, in G. Fornero - M. Mori, Laici e cattolici in bioetica: storia e teoria di un confronto, Le Lettere, Firenze 2012, pp. 220-225.

38 F. D'Agostino, Bioetica. Questioni di confine, Studium, Roma 2019, p. 18.

39 Si veda in proposito quanto afferma Palma Sgreccia in La bioetica cattolica: scenari nuovi e copioni incerti, «Bioetica. Rivista interdisciplinare», XXVIII (2020), n. 1, pp. 114-120:117.

40 L. Lo Sapio, Bioetica cattolica e bioetica laica nell'era di papa Francesco. Che cosa è cambiato?, con un saggio di G. Fornero, Utet, Milano 2017 p.134.

41 G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica: tra passato e presente, in L. Lo Sapio, Bioetica cattolica e bioetica laica nell'era di papa Francesco. Che cosa è cambiato?, cit., p. 39.

42 W. Kasper, L'uomo e la Chiesa nel mondo moderno. La Costituzione pastorale Gaudium et Spes, in L. F. Capovilla - B. Forte - W. Kasper - P. Marini - C. M. Martini, Fedeltà e Rinnovamento. Il Concilio Vaticano II 40 anni dopo, a cura di B. Forte, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2005, pp. 87-106:105.

43 A. Autiero – S. Goertz, A proposito di dubbi, errori e distinzioni. Una Postfazione, in S. Goertz - C. Witting (a cura di), Amoris laetitia. Un punto di svolta per la teologia morale?, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2017, pp. 257-269:269.

44 Come è successo ad esempio in rapporto alla scienza moderna, alla libertà religiosa e alla democrazia.

45 V. Mancuso, La Chiesa e la bioetica. Non c'è fede senza libertà, in «La Repubblica», 9 marzo 2009.

46 M. Mori, Il caso Eluana Englaro, cit., p. 13.

47 Cfr. W. Brandmüller – R. L. Burke – C. Cafarra – J. Meisner, Fare chiarezza. Nodi irrisolti di "Amoris laetitia". Un appello, Roma 19 settembre 2016. Come è noto questi teologi, in completa sintonia con il magistero precedente, domandano preoccupati a Francesco se dopo l'esortazione postsinodale Amoris laetitia continua ad essere valido «l'insegnamento dell'enciclica di San Giovanni Paolo II Veritatis splendor n. 79, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, circa l'esistenza di norme morali assolute, valide senza eccezioni, che proibiscono atti intrinsecamente cattivi». Domanda che è notoriamente rimasta priva di una risposta ufficiale da parte del papa.

48 Evangelium vitae, 62.

49 Ivi, 66.

50 Ivi, 65.

51 In nota il testo rimanda a Francesco, Discorso al Congresso dell'Associazione Medici Cattolici Italiani nel 70 anniversario di fondazione (15 novembre 2014).

52 Carattere "teomorfo" che gli deriva dal fatto di essere creato a "immagine e somiglianza" di Dio. Per la sua natura "creaturale", come si è già accennato, la persona, presuppone il Creatore e quindi, come hanno ribadito a più riprese Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, può essere compresa autenticamente e nella sua globalità solo in relazione a Dio, che ne è la Causa e il Fine, nonché il fondamento della sua dignità costitutiva.

53 Veritatis splendor, 96.

54 Ivi, 84. Cfr. il Discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti al Congresso Internazionale di teologia morale, 10 aprile 1986.

55 Sulla problematica delle leggi ingiuste cfr. l'approfondita ricerca di T. Scandroglio, Legge ingiusta e male minore, Phronesis Editore, Palermo 2020.

56 Principio ribadito in Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta degli Operatori sanitari, 169 (a cui il Samaritanus rivia).

57 Conferenza Episcopale Italiana. Ufficio Nazionale per la pastorale della salute, Alla sera della vita. Riflessioni sulla fase terminale della vita terrena, Editoriali Romani, 2020.

58 Gaudium et spes, 27.

59 P. Sgreccia, La bioetica cattolica: scenari nuovi e copioni incerti, «Bioetica. Rivista interdisciplinare», XVIII, n.1, 2020, pp. 114-120:114.

60 Cfr. in proposito il già citato intervento di G. Giustozzi, Nota su un libro coraggioso: La Bioetica in Italia di Sebastiano Serafini, cit.

61 Cfr. Etica teologica della vita. Scrittura, tradizione, sfide pratiche. Atti del seminario di studio promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita, a cura di V. Paglia, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2022.

62 Cfr. G. Fornero, Indisponibilità e disponibilità della vita: una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell'eutanasia volontaria, cit.

63 Francesco, Udienza generale del 9 febbraio 2022.

64 Cfr. il messaggio della 45° giornata per la vita del febbraio 2023.

65 C. Casalone, La discussione parlamentare sul "suicidio assistito", «La Civiltà cattolica», quaderno 4118 (2022), volume I, pp. 143-156:155.

66 Ivi, p. 156.

67 Come attesta il passo in cui Casalone scrive che «sostenere questa legge corrisponde non a operare il male regolamentato dalla norma giuridica, ma purtroppo a lasciare ai cittadini la possibilità di compierlo».

68 V. Paglia, Suicidio assistito, è arrivato il momento di approvare la legge, «Il Riformista», 21 aprile 2023.

69 Tesi presente anche nella Evangelium vitae e nella Samaritanus bonus.

70 Ivi.

71 Cfr., tra gli altri, i numerosi interventi di T. Scandroglio sulla «Nuova bussola quotidiana» e lo scritto del biogiurista A. Vitale, Le parole di Paglia sul suicidio assistito sono gravi e irragionevoli, in Tempi.it, 23 aprile 2023. Reagendo alle critiche e alla denuncia della "contraddizione" rappresentata dal caso di un alto prelato della Chiesa che si dice contrario al suicidio assistito e nello stesso tempo a favore di una legge che lo introduca in Italia, la Pontificia Accademia per la Vita, in una apposita dichiarazione, ha replicato che con il suo intervento Paglia ha in realtà ribadito «il suo "no" nei confronti dell'eutanasia e del suicidio assistito, in piena adesione al Magistero» (Città del Vaticano, 24 aprile 2023). "No" all'eutanasia ribadito da Paglia anche in altre successive circostanze.